Monat: April 2021

Ran an die Reste!

[metaslider id=10234] Deutschland will bis 2030 die Lebensmittelabfälle in den Tonnen um 50 Prozent senken. Damit das gelingt müssen Politik und Wirtschaft aber deutlich [more…]

CBD im Alter – Typische Altersbeschwerden natürlich lindern

WERBUNG[metaslider id=10234] CBD (Cannabidiol) verknüpft die Heilkunst unserer Vorfahren mit der modernen Medizin. Denn der Hanfextrakt ist schon seit tausenden von Jahren im Umlauf, erlangte [more…]

Gemeinsames Lernen über die NS-Zeit

[metaslider id=10234] Zwei Geschichtslehrer*innen der Bertolt-Brecht-Schule in Darmstadt bringen ihren Schüler*innen die Verbrechen der Nationalsozialisten auf neue Weise nahe. Statt klassischem Frontalunterricht bieten sie Projektarbeit [more…]

EU-Verhandler müssen sich bewegen, um Artensterben aufzuhalten

[metaslider id=10234] – Beim sogenannten Trilog kommen morgen die Verhandler von EU-Kommission, Rat und Europäischem Parlament zusammen, um einen Kompromiss zur Gemeinsamen Agrarpolitik in [more…]

Einsatz für die Feuerwehr :Gebäudebrand und Menschenleben in Gefahr

[metaslider id=10234] Die Feuerwehr Kassel wurde gegen 15:00 Uhr zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder in einer Wohnung in der Gottschalkstraße alarmiert. Aufgrund mehrerer eingehender Notrufe wurde [more…]

Sorgenfrei oder leichtsinnig? Wenn das Risiko Berufsunfähigkeit unterschätzt wird

[metaslider id=10234] (ots) 30Ob Traumberuf oder Mittel zum Zweck – im Leben vieler Menschen in Deutschland spielt der Beruf eine wichtige Rolle. Dennoch verkennen [more…]

Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen steigt stark an

[metaslider id=10234] Zunehmend mehr Kinder und junge Menschen in der Stadt Kassel infizieren sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Das zeigen statistische Auswertungen des Gesundheitsamts Region [more…]

Apotheken stehen bereit für Corona-Impfungen und Impfnachweis-Ausstellung

[metaslider id=10234] (ots) Deutschlands Apotheken stehen bereit, um Corona-Impfungen durchzuführen, sollten die Kapazitäten von Arztpraxen und Impfzentren nicht mehr ausreichen, um die wachsende Zahl [more…]

Inflationsrate in Hessen steigt im April auf 1,9 Prozent

[metaslider id=10234] Im April 2021 ist die Inflationsrate in Hessen erneut leicht angestiegen: Das Niveau der Verbraucherpreise lag um 1,9 Prozent über dem Niveau von [more…]

90-Jährige wird von Hund angesprungen und erleidet Beckenbruch

[metaslider id=10234] Zeugen in Niestetal gesucht Kassel (ots)Niestetal (Landkreis Kassel): Am Sonntagabend wurde eine 90-Jährige im Niestetaler Umbachsweg von einem freilaufenden Hund angesprungen, wodurch [more…]

Verlegung von Anschlüssen für den Neubau des Feuerwehrhauses

[metaslider id=10234] Im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrhauses Wolfsanger werden ab Montag, 10. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 21. Mai, Strom-, Gas- und Wasseranschlüsse verlegt. Während [more…]

Fußgänger läuft über Schienen und wird von Straßenbahn erfasst: 16-Jähriger leicht verletzt

[metaslider id=10234] (ots)Kassel-Unterneustadt: Glück im Unglück hatte am Mittwochabend ein 16-Jähriger aus Kassel, der an der Haltestelle “Unterneustädter Kirchplatz” offenbar über die Schienen der Straßenbahn [more…]

DR. NAAS (FDP) : Öffentlichen Raum für Carsharing-Stationen nutzen

[metaslider id=10234] · Carsharing ist wichtiger Beitrag zum Mobilitätsmix · Koalition hat Intention der Freien Demokraten aufgenommen · Gesetzesänderung kann viel bewirken WIESBADEN – Durchaus [more…]

Blut-Teak für die Luxusyacht

[metaslider id=10234] Das Hamburger Landgericht hat den Geschäftsführer des Holzhandelsunternehmens WOB Timber GmbH sowie mehrere Mitarbeiter am Dienstag wegen illegaler Importe aus Myanmar verurteilt. Von WOB werden über 3,3 Millionen Euro aus den Geschäften [more…]

Hunde auf Privatgrundstück offenbar von Unbekanntem vergiftet: Polizei sucht Zeugen in Guntershausen

[metaslider id=10234] (ots) Baunatal-Guntershausen (Landkreis Kassel): Ein Fall des mutmaßlichen Vergiftens von Hunden auf einem Privatgrundstück in Guntershausen von Anfang April beschäftigt derzeit die Kasseler Polizei. [more…]

Toyota Gazoo Racing mit erfolgreichem Testabschluss

[metaslider id=10234] Köln – Toyota Gazoo Racing ist bereit für die FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC): Mit einem intensiven und ereignisreichen Prolog in Spa-Francorchamps hat das Team [more…]

Akzeptanz von Wölfen in Deutschland nach wie vor hoch

[metaslider id=10234] (ots) Die Akzeptanz von Wölfen in Deutschland ist nach wie vor hoch. Das zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage, die der NABU anlässlich des [more…]

Großer Schlag gegen Drogenkriminalität: Rauschgift im Wert von 300.000 Euro beschlagnahmt; Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

[metaslider id=10234] (ots)Kassel und Fuldatal: Ein großer Schlag gegen die Drogenkriminalität ist Beamten der EG Stern des Kommissariats 34 der Kasseler Kriminalpolizei am vergangenen Freitag [more…]

Urlaub im Zeichen der Pandemie

[metaslider id=10234] (ots) 42 Prozent der Deutschen haben für 2021 eine Urlaubsreise gebucht oder geplant / Knapp ein Drittel ist noch unentschlossen / Reisewillige legen [more…]

Impfzentrum: Ab sofort auch Eintragungen im Impfausweis

[metaslider id=10234] Ab sofort werden Impfungen im Impfzentrum der Stadt Kassel auch mit Einträgen im Impfausweis dokumentiert. Die organisatorischen Abläufe im Impfzentrum sind überprüft worden [more…]

Indien: Gesundheitssystem vor dem Kollaps

[metaslider id=10234] (ots) Warteschlangen vor Krankenhäusern, Masseneinäscherungen von Verstorbenen in improvisierten Krematorien: Die zweite Welle der COVID-19-Pandemie erschüttert Indien. Hunderttausende Menschen stecken sich täglich mit [more…]

Veränderte Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr – OP-Masken nicht mehr überall erlaubt

[metaslider id=10234] Seit 24. April gilt das novellierte Bundesinfektionsschutzgesetz, in dem auch die Maskenpflicht im ÖPNV geregelt ist. Danach dürfen in Stadt- und Landkreisen mit einer [more…]

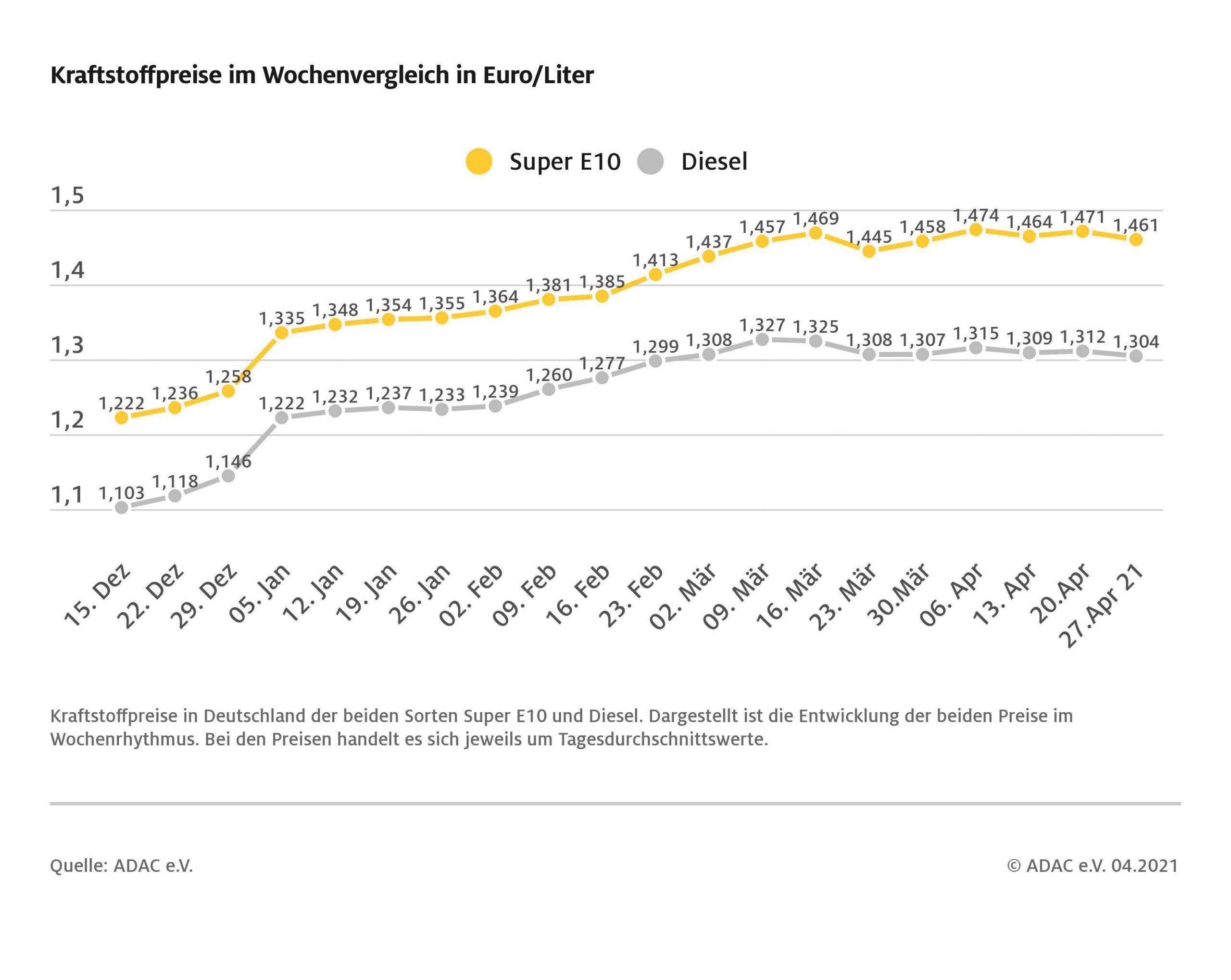

Kraftstoffpreise sinken leicht

[metaslider id=10234] (ots) Autofahrer müssen derzeit etwas weniger an den Zapfsäulen bezahlen als noch vor einer Woche. Die vom ADAC ermittelten Durchschnittspreise notieren bei einem [more…]

Nächtliche Schlägerei zwischen Autoinsassen am Altmarkt: Ermittler suchen unbeteiligte Zeugin

[metaslider id=10234] (ots)Kassel-Wesertor: In der Nacht zum Sonntag, dem 18. April, war es an der Altmarkt-Kreuzung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Insassen zweier Pkw [more…]

Bad Zwesten – Neue E-Ladesäule in der Ortsmitte in Betrieb

[metaslider id=10234] Bad Zwestens Bürgermeister Michael Köhler nahm am 8. April gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF), Stefan Schaller, am Parkplatz [more…]

ROCK (FDP) : Pandemie-Politik muss zum modernen Rechtsstaat passen

[metaslider id=10234] Hessen hinkt beim Impfen, Testen und Nachverfolgen hinterher Bouffier hätte “Notbremse” nicht passieren lassen dürfen In die Freiheit statt in den Lockdown testen [more…]

Was tun, wenn es im Auto brennt?

[metaslider id=10234] (ots) Qualm steigt aus der Motorhaube, es riecht verbrannt, die Warnlampen leuchten: Schätzungen zufolge geraten jedes Jahr mehrere tausend Fahrzeuge in Brand – [more…]

42 neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Gottschalkstraße

[metaslider id=10234] Das sichere Abstellen von Fahrrädern ist ein wichtiger Baustein für die Förderung des Radverkehrs. An zwei Standorten in der Gottschalkstraße sind nun insgesamt [more…]

Energie(w)ende

[metaslider id=10234] Das Bundeskabinett hat am Dienstag den Ausbau Erneuerbarer behandelt. Leider bleibt der Beschluss weit hinter dem zurück, was nötig wäre, um die [more…]

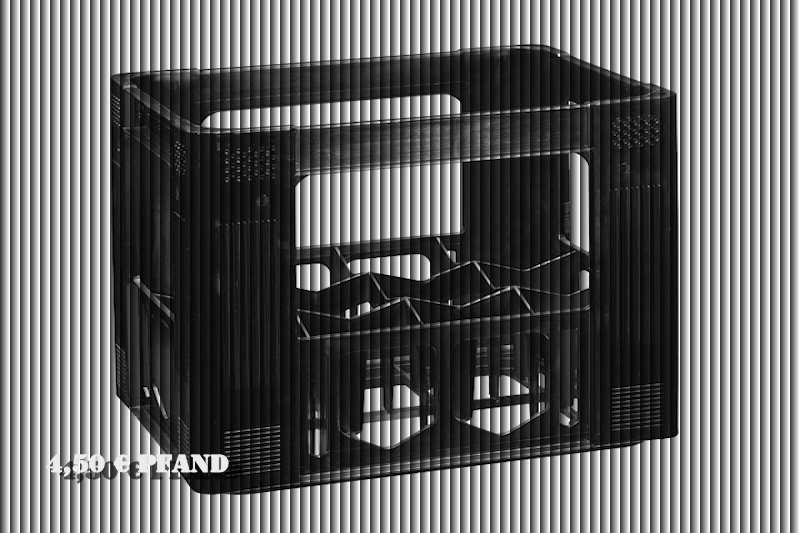

Welch ein Aufwand: Einbrecher stehlen Leergut im Wert von 300 Euro

[metaslider id=10234] (ots) In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten unbekannte Täter zum wiederholten Male eine Kellertür der Jugendherberge Korbach und verschafften sich so [more…]

Bluthochdruck: Welcher Wirkstoff ist der richtige?

[metaslider id=10234] (ots) Um den Blutdruck zu senken, stehen Ärzten und Patienten heute verschiedene Stoffe zur Auswahl. “Alle wirken auf unterschiedliche Weise und werden auch [more…]

Toyota fördert effizienter und umweltfreundlichere Logistikkette

[metaslider id=10234] Die Toyota Motor Corporation arbeitet auf eine effizientere und nachhaltigere Logistik hin: Gemeinsam mit dem japanischen Einzelhändler AEON Global, der unter anderem Supermärkte, Discounter und [more…]

Nicht nur Handwerker: Berufsunfähigkeit kann jeden treffen

[metaslider id=10234] (ots) Dachdecker arbeiten und leben gefährlich, Buchhalter eher nicht – bei Berufsunfähigkeit denken viele Menschen zuerst an Berufe mit hoher körperlicher Belastung, [more…]

Sonnenstrom für die KVG – Dach des Straßenbahndepots versorgt Betriebshof

[metaslider id=10234] Kassel, 27. April 2021. Die KVG und die Städtischen Werke treiben die Energiewende in Kassel voran. Gemeinsam haben sie eine neue Großflächen-Photovoltaikanlage mit [more…]

Keine Jagd ohne vernünftigen Grund

[metaslider id=10234] (ots) Mit Großflächenplakaten in Berlin, Bonn und Hannover und der Website stopkilling.info bewerben derzeit zehn Tierschutzorganisationen unter dem Dach von Wildtierschutz Deutschland die Kampagne “Keine [more…]

Schutz vor Corona und Arbeitssicherheit müssen Hand in Hand gehen

[metaslider id=10234] (ots) Der Workers´ Memorial Day am 28. April erinnert an Beschäftigte, die bei der Arbeit tödlich verunglückt sind, sich verletzt haben oder krank [more…]

Lkw-Kontrollen durch Polizeirevier Ost auf B 7: Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie Ladungssicherung

[metaslider id=10234] (ots) B 7 – Kaufungen (Landkreis Kassel): Beamte des Polizeireviers Ost führten am Montag zwischen 9:30 Uhr und 15:00 Uhr Kontrollen zur Steigerung [more…]

Fahndung nach aus Forensik geflohenen Männern: Polizei bittet weiterhin um Hinweise

[metaslider id=10234] (ots)Bad Emstal-Merxhausen (Landkreis Kassel) / Borken (Schwalm-Eder-Kreis): Die Polizei fahndet weiterhin nach zwei aus der Forensik in Bad Emstal-Merxhausen geflohenen Männern und bittet [more…]

Volles Badevergnügen für Ihr Baby – aber bitte sicher!

[metaslider id=10234] (ots) Das Baby das erste Mal zu baden ist aufregend für alle Beteiligten – Apotheker Simon Oetter aus Hamburg gibt Tipps, damit es sicher [more…]

Koch in evangelischer Kita tritt aus Kirche aus – keine Kündigung

[metaslider id=10234] Stuttgart/Berlin (DAV). Die Arbeit eines Kochs ist nicht mit dem Verkündigungsauftrag der Kirche verbunden. Eine evangelische Gemeinde darf ihrem Mitarbeiter in der [more…]

Förderung für Breitbandausbau wird auf “Graue Flecken” ausgeweitet

[metaslider id=10234] Scheuer: Glasfaser für bis zu 2,8 Millionen Anschlüsse Ab heute können Kommunen oder Landkreise in ganz Deutschland erstmals eine Förderung vom Bund für [more…]

Symptomlose Corona-Infektionen kein meldepflichtiger Versicherungsfall

[metaslider id=10234] (ots) Aktuell erreichen die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen vermehrt Fragen, ob Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 meldepflichtige Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten sind. Ihr Spitzenverband, die [more…]

Alles Wissenswerte zu den Daten bei Spielautomaten

Werbung[metaslider id=10234] Für das ultimative Glücksspielerlebnis stecken Online-Spielautomaten voller Spaß und Spannung. Das Ergebnis des Spiels ist stets fair und zufallsbestimmt. Zugleich gibt es aber [more…]

Corona-Wiederaufbauprogramm der Bundesregierung ist eine echte Enttäuschung

[metaslider id=10234] Heute möchte das Kabinett den deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP) beschließen. Darin wird festgelegt, wie die rund 23 Mrd. Euro aus dem [more…]

Energie 2000 & Stadt Hofgeismar

[metaslider id=10234] Mit und für die Jüngsten Immer mehr Kommunen machen mit bei „Clever fürs Klima“ -dem Energiesparmodell für Schulen und Kindertagesstätten in den Städten [more…]

Doppelsieg für Toyota Gazoo Racing nach Herzschlagfinale

[metaslider id=10234] Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,6 Sekunden haben Sébastien Ogier und Beifahrer Julien Ingrassia die Rallye Kroatien gewonnen. Beim dritten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) [more…]

21-Jähriger bei Raubüberfall durch Gruppe verletzt: Ermittler suchen Zeugen

[metaslider id=10234] (ots) Kassel-Mitte: Am Freitagnachmittag ereignete sich an der Documenta-Halle ein Raub auf einen 21-Jährigen aus den Landkreis Kassel. Eine mehrköpfige Gruppe hatte den [more…]

EC Kassel Huskies – Nach einem 9:6 Sieg stehen die Huskies frühzeitig im Playoff Halbfinale

[metaslider id=10234] Kassel, 26. April 2021. Dritter Sieg im dritten Spiel! Die Kassel Huskies haben dank eines 9:6- Heimerfolgs gegen die Heilbronner Falken das [more…]

Das Kleine Nachtpfauenauge schlüpft auch in diesem Jahr ohne Publikum

[metaslider id=10234] Das Kleine Nachtpfauenauge gehört zu den schönsten und größten heimischen Schmetterlingen. Schon seit vielen Jahren zieht das Schulbiologiezentrum die Tiere im Botanischen Garten [more…]

Diemelstadt (Landkreis Waldeck Frankenberg): Verkehrsunfall auf der Landstraße mit tödlich verletzter Person

[metaslider id=10234] (ots) In der vergangenen Nacht kam es zwischen Diemelstadt Rhoden und Diemelstadt Wrexen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Bad [more…]