Kategorie: Umwelt

Phlegräische Felder – Was macht den Supervulkan so gefährlich

Auf 150 Quadratkilometer erstrecken sich Phlegräischen Felder. Was macht den Supervulkan so gefährlich für die Umgebung?

Bundesregierung will umstrittene CO₂-Speicherung

Die unterirdische Speicherung von klimaschädlichem CO₂ soll nach dem Willen der Bundesregierung in Deutschland möglich werden. Einen entsprechenden Entwurf des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes hat das Kabinett jetzt [more…]

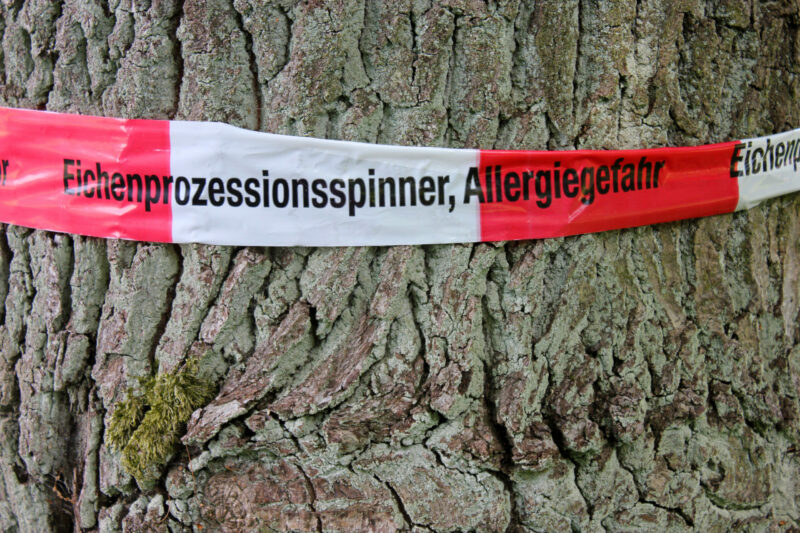

Eichenprozessionsspinner: NABU plädiert für umweltfreundliche Bekämpfungsmethoden

Miller: Natur- und Klimakrise beschleunigen massenhafte Ausbreitung der Raupen / Pestizideinsätze stoppen, Abwehrkräfte des Waldes stärken Berlin – Es juckt und brennt: Deutschlandweit werden derzeit [more…]

Lebensraum für Schmetterling, Molch & Co.: PETA-Experte gibt Tipps zur tierfreundlichen Gartengestaltung

Stuttgart, 30. April 2024 – Gartenparadies für Mensch und Tier: Im Frühling erwachen Flora und Fauna wieder zum Leben. Wo es möglich ist, spriesst Grün, [more…]

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Warum die Energiewende nicht gut für die Umwelt ist.

Die Energiewende wird voraussichtlich zu einem erhöhten Bedarf an seltenen Erden in Europa führen. Seltene Erden sind entscheidende Bestandteile von vielen Technologien, die für erneuerbare [more…]

Nun wird’s richtig interessant – Akkuspeicher bis zu 180 KW am Haus

Was nutzt mir die Solarzelle auf dem Dach, wenn ich es nicht speichern kann? Eines der wesentlichsten Probleme der Menschheit momentan ist der Energiespeicher. Kleine [more…]

Der Buche eine Zukunft geben

NABU: Heimische Baumarten können sich anpassen Wetzlar – Zum Tages des Baumes am 25. April appelliert der NABU an das Land Hessen, die Buche als [more…]

Warnung vor CO₂-Speicherung im Untergrund

Deutschland hat sich mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes im Jahr 2022 ehrgeizige Ziele in Bezug auf die Reduktion von CO₂-Emissionen gesetzt. Ein Weg, um diese [more…]

Erster zugelassener grüner Wasserstoff Deutschlands kommt aus Gülle und Mist

Der Traum vom grünen Wasserstoff für die Energiewende in Deutschland läuft schleppend – seit dem 14. März sind aber zumindest die Regeln gesetzlich definiert. Für [more…]

Stromerzeugung 2023: 56 % aus erneuerbaren Energieträgern

• Windkraft war im Jahr 2023 mit einem Anteil von 31,0 % wichtigster Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland • Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern um [more…]

Schulterschluss für Offshore-Windenergie

Unternehmen und Umwelt-NGOs fordern gemeinsam naturverträglichen Ausbau Deutsche Umwelthilfe, NABU, WWF, Ørsted, RWE und Vattenfall setzen sich gemeinsam für den Erhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei [more…]

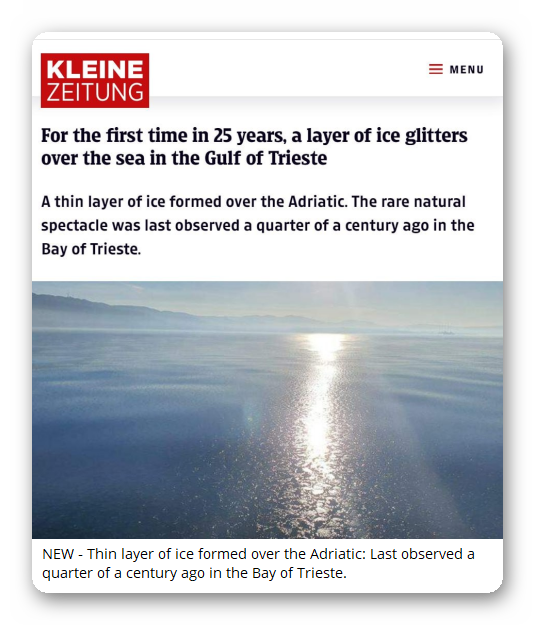

Klimaerwärmung lässt den Golf von Triest erstmals nach 25 Jahren zufrieren

Es ist wirklich dramatisch diese Hitze. Am 25. Januar 1999 fror die Adria bei Triest das letzte Mal zu. Anhaltend niedrige Temperaturen 👉 die ein [more…]

Das Salz gehört in die Suppe

NABU Hessen empfiehlt umweltfreundliche Streumittel Wetzlar – Es wird glatt in Hessen und alle wollen sich verständlicherweise gegen die Rutschgefahr absichern. Der schnelle Griff zu [more…]

LNG Transporte sind klimaschädlich? Wie kommts?

Bundesregierung weiß plötzlich nicht, wie klimaschädlich LNG-Importe sind Laut einer neuen Studie der Cornell University sind die absoluten Treibhausgasemissionen von LNG aus den USA mindestens [more…]

Unser wunderbarer Kanzler verspricht weiteres Geld

5 Minister mit jeweil 250 Menschen gefolge fliegen zur Klimaschutzkonferenz, wohnen in teuren Hotels in Dubai und reden mit Leuten denen das Klima am Arsch [more…]

Kaum ein Land verliert so viel Wasser wie Deutschland! PETA ruft zum Handeln auf

Berlin / Stuttgart, 30. November 2023 – Laut dem Klima-Monitoringbericht der Bundesregierung gehört Deutschland zu den Regionen mit dem höchsten Wasserverlust weltweit: Seit dem Jahr [more…]

Wie man seinen Gartenteich pflegt: Tipps und Tricks für ein gesundes Ökosystem

Ein Teich ist eine wahre Oase im Garten. Allerdings nur, wenn man ihn richtig pflegt! Hier gibt es Tipps und Tricks zur Gartenteichpflege.

Neue Sonderausstellung „Wald“ im Naturkundemuseum Kassel

Unser Wald ist im Umbruch! Hitzerekorde übertrumpfen sich von Jahr zu Jahr, die Fichtenwälder gleichen einer Trümmer‐Landschaft. Wie kann es mit dem Wald in Deutschland [more…]

Erstmals zwei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig an Landstromanlage

Aktive von Greenpeace International protestieren auf Shell-Bohrplattform gegen weitere Öl-Ausbeutung

(ots)Vier Aktivist:innen von Greenpeace International sind heute im Atlantik nördlich der kanarischen Inseln auf eine Bohrplattform von Shell geklettert, um dort gegen die weitere Ausbeutung [more…]

Livestream der Räumung in Lützerath

Außer Müllbergen hinterlassen die Freunde der Umwelt nichts Die selbst ernannten Aktivisten haben sich Baumhäuser gebaut und ein Drahtnetz gespannt, in dem man [more…]

Ampaire lässt erstes Hybrid-Elektro-Regionalflugzeug fliegen

co Caravan senkt Treibstoffverbrauch und Emissionen und ist damit Wegbereiter einer Nachhaltigkeitsrevolution Eco Caravan von Ampaire, ein neunsitziges Regionalflugzeug mit einem vollständig integrierten Hybrid-Elektroantriebssystem, absolvierte [more…]

Infoabend: „Wir setzen auf die Sonne! Solarstrom vom eigenen Dach oder Balkon“

[metaslider id=10234] Das Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel lädt zu einem Informationsabend zum Thema Solarstrom auf dem eigenen Dach oder Balkon ein. Er findet [more…]

Agrarpolitik statt Angstpolitik

[metaslider id=10234] Ab heute treffen sich die Agrarministerinnen und Agrarminister der Bundesregierung und der Bundesländer zur regulären Herbst-Agrarministerkonferenz (AMK) in Quedlinburg. Auf der Tagesordnung [more…]

21 Tipps für Reduktion von Gas und Öl Verbrauch

[metaslider id=10234] Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat heute ein Notfallprogramm mit 21 Maßnahmen zur Reduktion des Öl- und Gasverbrauchs vorgelegt. Die Maßnahmen sind sofort [more…]

Gesetzentwurf: Beschleunigung von Infrastrukturprojekten

[metaslider id=10234] Die Bundesregierung will Infrastrukturprojekte künftig schneller auf den Weg bringen und die entsprechenden Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Dazu hat das FDP-geführte Bundesjustizministerium [more…]

Solardachpflicht beschleunigt Wende im Gebäudesektor

[metaslider id=10234] Der Gebäudesektor liegt auf dem Weg zu den Klimazielen 2030 weit zurück. Zum zweiten Mal in Folge verfehlte der Bereich die vorgegebenen [more…]

NABU: Holzverfeuerung ist nicht klimaneutral

[metaslider id=10234] Miller: Bedarf an Pellets und Co. treibt die Abholzung des Waldes in besorgniserregender Geschwindigkeit voran Berlin – Unter dem Eindruck der Energiekrise und [more…]

Haushaltsdebatte

[metaslider id=10234] Zur Haushaltsdebatte im Bundestag sagt Heike Vesper, Leiterin für Transformation und Politik beim WWF Deutschland: „Bei der Debatte um den Bundeshaushalt [more…]

Circular Economy für Rohstoff-Sicherheit, Klimaschutz und Erhalt der Artenvielfalt

[metaslider id=10234] Angesichts drohender Engpässe bei wichtigen Rohstoffen sind immer mehr Staaten und Unternehmen auf der Suche nach Auswegen. Nach der Versorgung von energetischen [more…]

Verbände warnen vor massenhaftem Einsatz von Heizlüftern

[metaslider id=10234] Berlin – Vor dem Hintergrund drohender Energieknappheit im Winter und steigender Preise für Erdgas, haben sich die Umweltorganisationen BUND, Deutsche Umwelthilfe (DUH), Germanwatch, [more…]

Studie prüft Entlastungsmaßnahmen

[metaslider id=10234] Wie gerecht und wie klimafreundlich sind die aktuellen Entlastungsvorschläge der Ampel-Koalition und wie schnell lassen sie sich umsetzen? Das hat eine neue [more…]

Verbände fordern wirksames Energieeffizienzgesetz

[metaslider id=10234] Heute tritt die erste der beiden Energiesparverordnungen zur Sicherung der Energieversorgung in Deutschland in Kraft. Während diese für einen Zeitraum von jeweils [more…]