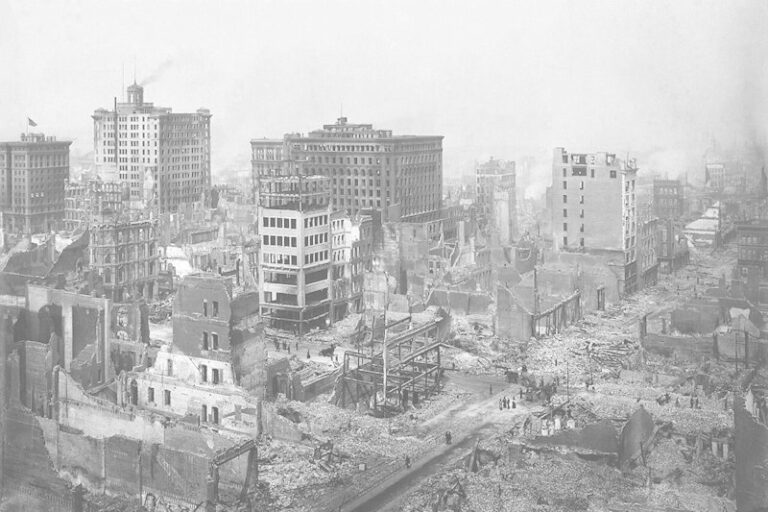

Ein Klassiker der Verhaltenspsychologie – und ein Lehrstück für ethisches Versagen

Im Jahr 1920 führten der berühmte amerikanische Psychologe John B. Watson und seine damalige Assistentin Rosalie Rayner ein Experiment durch, das bis heute als eines der berüchtigtsten in der Geschichte der Psychologie gilt: Das sogenannte Little-Albert-Experiment. Auf dem Papier sollte es beweisen, dass Angstverhalten nicht angeboren ist, sondern erlernt werden kann. In Wirklichkeit offenbarte es aber vor allem eines: die Schattenseiten einer Wissenschaft, die den Menschen nur als Versuchstier betrachtet.

Worum ging es eigentlich?

Watson, der Begründer des Behaviorismus, glaubte, dass jedes menschliche Verhalten auf Konditionierung – also auf Lernprozessen – zurückzuführen sei. Er wollte beweisen, dass sogar Emotionen wie Angst künstlich erzeugt werden können.

Dazu wählte er ein elf Monate altes Baby aus, das in der Literatur nur unter dem Pseudonym „Little Albert“ bekannt wurde. Der Junge war zu Beginn des Experiments freundlich, neugierig und zeigte keine natürliche Angst vor Tieren oder lauten Geräuschen – ein ideales Versuchskaninchen für Watsons Plan.

Der Versuchsaufbau – ein kalter Plan

Der Ablauf des Experiments war in seiner Schlichtheit ebenso effizient wie grausam:

- Baseline: Zuerst wurde Albert eine weiße Ratte präsentiert. Er spielte fröhlich mit ihr, ohne Angst.

- Konditionierung: Während Albert erneut die Ratte berührte, schlug Watson mit einem Hammer auf eine Metallstange hinter Alberts Kopf – ein für das Kind furchtbarer Schreckmoment.

- Wiederholung: Dieser Vorgang wurde mehrfach wiederholt – Ratte zeigen, Lärm machen.

- Resultat: Nach kurzer Zeit begann Albert, schon beim bloßen Anblick der Ratte zu weinen, ohne dass ein Geräusch erfolgte.

Doch dabei blieb es nicht: Albert entwickelte eine generalisierte Angst gegenüber allem, was der Ratte ähnlich sah – weiße Kaninchen, Hunde, sogar ein Nikolausbart aus Baumwolle lösten Panik aus. Die Angst hatte sich verselbstständigt.

Was hat Watson damit bewiesen?

Watsons Fazit war eindeutig: Angst ist ein erlerntes Verhalten, keine angeborene Reaktion. Seine Theorie des „tabula rasa“-Menschen – eines Wesens, das durch Erziehung und Umwelt vollständig formbar sei – schien bestätigt. Doch was dabei auf der Strecke blieb, war jegliches menschliches Mitgefühl.

Er sah in Albert nicht das Kind, sondern den Beweis seiner These.

Was geschah mit Albert?

Lange Zeit wusste niemand, wer Albert wirklich war oder was aus ihm wurde. Erst Jahrzehnte später identifizierten Forscher ihn vermutlich als Douglas Merritte, ein Kind, das mit neurologischen Problemen zur Welt kam und bereits im Alter von sechs Jahren an Hydrozephalus (Wasserkopf) starb.

Falls diese Identifikation korrekt ist – und vieles deutet darauf hin –, dann wurde ein schwer krankes Kind gegen den Willen seiner Mutter für ein fragwürdiges Experiment missbraucht. Watson hatte gegenüber der Klinikleitung bewusst verschwiegen, was er plante.

Und eine „Entkonditionierung“, also die Rücknahme des Angstverhaltens? Fand nie statt. Der Junge wurde mit seiner künstlich erzeugten Angst einfach zurückgelassen.

Ethische Bewertung – ein Albtraum in Weiß

Nach heutigen ethischen Maßstäben wäre das Experiment undenkbar. Kein Ethikkomitee der Welt würde heute die Konditionierung von Angst bei einem schutzlosen Kind durchwinken. Hier wurden sämtliche Prinzipien der Forschungsethik verletzt:

- Keine informierte Zustimmung

- Keine Rückführung der Effekte

- Keine Freiwilligkeit

- Keine Wahrung des Kindeswohls

Watson und Rayner nutzten das Kind, ohne Rücksicht auf sein zukünftiges psychisches Wohlbefinden. Und das alles – man kann es nicht anders sagen – aus purer Eitelkeit, um eine Theorie durchzusetzen.

Die dunkle Seite des Behaviorismus

Das Little-Albert-Experiment steht sinnbildlich für eine Ära, in der Psychologen sich oft mehr als Mechaniker denn als Menschenfreunde sahen. Menschen wurden zu Ratten im Labyrinth ihrer Theorien. Watson selbst propagierte, dass man aus jedem Kind – bei entsprechender Konditionierung – „einen Arzt, Anwalt oder Verbrecher“ machen könne. Der freie Wille? Für ihn eine Illusion.

Er verlor später seine Universitätsstelle – nicht wegen des Experiments, sondern wegen einer Affäre mit Rayner. Ironie der Geschichte.

Was bleibt heute?

Heute wird das Little-Albert-Experiment vor allem als abschreckendes Beispiel gelehrt. Es zeigt, wie wichtig ethische Standards in der Forschung sind – und was passiert, wenn Wissenschaft sich von Empathie und Verantwortung entkoppelt.

Aber es wirft auch die grundsätzliche Frage auf: Wie weit darf Wissenschaft gehen, wenn sie glaubt, im Dienste der Erkenntnis zu handeln? Und wie oft haben wir in anderen Bereichen dieselben Mechanismen – kalte Theorien, echte Opfer – einfach akzeptiert?

Fazit:

Das Little-Albert-Experiment mag psychologisch „interessant“ gewesen sein – moralisch war es ein Desaster. Es erinnert uns daran, dass der Mensch niemals Mittel zum Zweck sein darf. Nicht in der Forschung. Nicht in der Medizin. Nicht in der Politik.