Ein Parlament im Übergang – Wer entscheidet noch legitim?

Am vergangenen Freitag trafen sich in Berlin die Abgeordneten des Bundestages zu einer Sondersitzung – ein Vorgang, der aufgrund der politischen Lage bereits für erhebliche Kontroversen sorgt. Besonders brisant: Es handelt sich um ein scheidendes Parlament, in dem bereits abgewählte Abgeordnete mitentscheiden. Die Kernfrage lautet daher: Mit welchem Mandat und welcher demokratischen Legitimation darf ein Parlament, dessen Zusammensetzung sich in Kürze ändern wird, über derart weitreichende Fragen befinden?

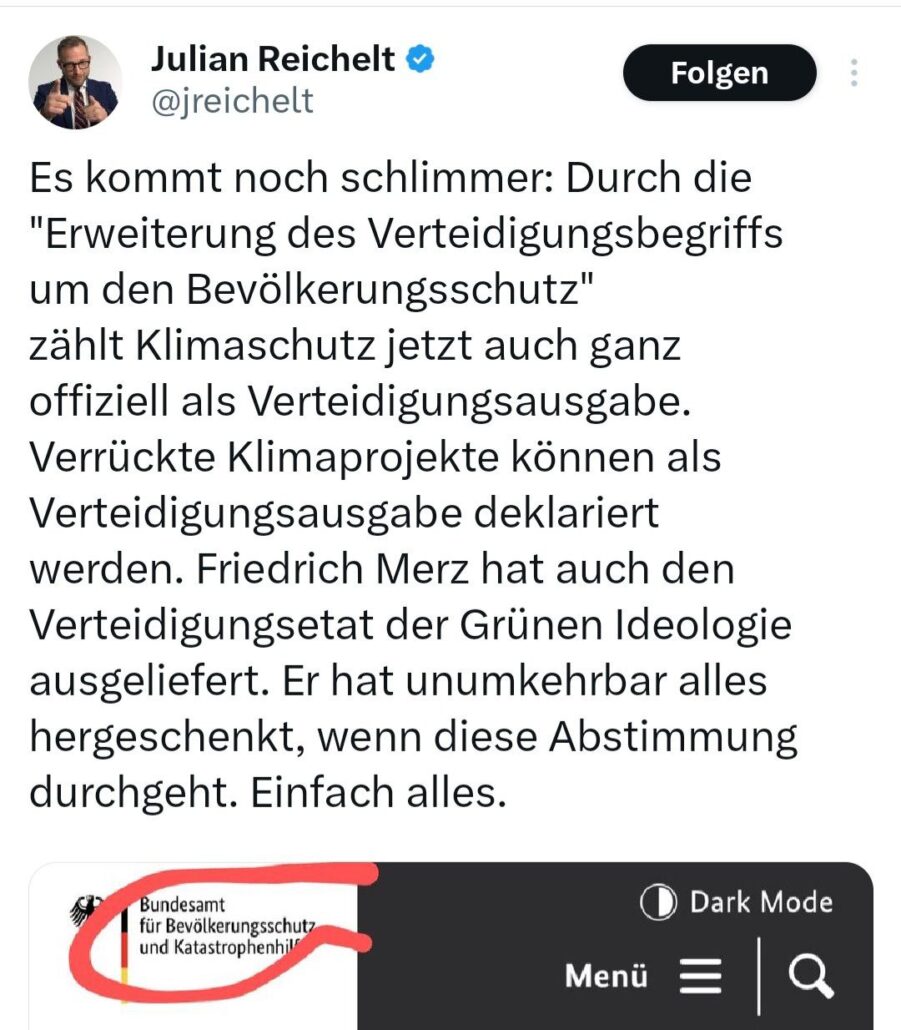

Gegenstand der Sitzung war das sogenannte „Verteidigungs- und Infrastrukturpaket“, eine weitere kreditfinanzierte Maßnahme, die als „Sondervermögen“ deklariert wird – eine inzwischen allzu bekannte Praxis der Bundesregierung, um die verfassungsmäßig verankerte Schuldenbremse zu umgehen. Zur Debatte stand nicht nur die Einführung dieses neuen Milliardenpakets, sondern auch die Frage einer möglichen Grundgesetzänderung, die dessen Umsetzung erleichtern soll.

Sondersitzung des scheidenden Parlaments – juristisch problematisch?

Die Einberufung einer Sondersitzung ist grundsätzlich im parlamentarischen Verfahren vorgesehen. Artikel 39 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) besagt, dass der Bundestag in der Regel alle vier Jahre gewählt wird und seine Sitzungen bis zur Konstituierung des neuen Bundestages fortgesetzt werden können. Allerdings besteht ein erheblicher Unterschied zwischen regulären parlamentarischen Aufgaben und der Entscheidung über eine Verfassungsänderung sowie ein neues, massives Schuldenpaket.

Die Opposition kritisiert vehement, dass eine scheidende Legislaturperiode nicht die Legitimation besitzen sollte, derart weitreichende Änderungen zu beschließen. Es stellt sich die Frage, ob ein Parlament, das seine politische Glaubwürdigkeit durch die Wähler bereits verloren hat, noch so tiefgreifende Entscheidungen treffen darf. Dies berührt direkt das Prinzip der demokratischen Repräsentation und der Legitimität politischer Entscheidungen.

Grundgesetzänderung für weitere Schuldenaufnahme – ein Frontalangriff auf die Schuldenbremse?

Das „Sondervermögen“ – ein Begriff, der irreführender kaum sein könnte – ist in Wahrheit eine massive Neuverschuldung. Dass nun sogar eine Grundgesetzänderung in Betracht gezogen wird, um diese Konstruktion noch weiter auszubauen, zeigt, wie leichtfertig mit der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse umgegangen wird. Die Schuldenbremse, die einst eingeführt wurde, um künftige Generationen vor einer erdrückenden Schuldenlast zu bewahren, scheint für die aktuelle politische Klasse nur noch ein störendes Hindernis zu sein.

Um eine Verfassungsänderung herbeizuführen, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat. Doch die eigentliche Frage lautet: Warum gibt es überhaupt eine Schuldenbremse, wenn Politiker sie nach Belieben umgehen oder gleich ganz abschaffen können? Wozu gibt es fiskalische Regeln, wenn ein scheidendes Parlament einfach mit einem Federstrich Fakten schafft? Die Verfassung sollte Stabilität und Nachhaltigkeit garantieren, nicht kurzfristigen politischem Opportunismus dienen.

Politische und verfassungsrechtliche Sprengkraft

Dass nun über eine derart folgenschwere Maßnahme in einer Art und Weise entschieden wird, die die Grundprinzipien demokratischer Verantwortlichkeit aushebelt, ist ein gefährlicher Präzedenzfall. Die Botschaft an die Bevölkerung ist klar: Regeln und institutionelle Sicherungen gelten nur so lange, wie es der politischen Elite opportun erscheint.

Wenn eine Gruppe abgewählter Abgeordneter noch schnell das Grundgesetz ändert, bevor sie das Parlament verlassen muss, ist das nicht nur ein Affront gegenüber dem Wählerwillen, sondern ein fundamentaler Bruch mit demokratischen Prinzipien. Es ist daher höchste Zeit, die Frage zu stellen: Wenn Schuldenbremsen, Verfassungsgrenzen und demokratische Grundregeln jederzeit über Bord geworfen werden können – wer schützt dann noch die Zukunft des Landes?